2024年の投稿[3件]

2024年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2024年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

歯磨粉と房楊枝

明治初期の文化風俗、生活採集をしたくてこのページを作ったのですが、しっかり記事をまとめようとすると二の足を踏みがちなのでもっと気楽な投稿を増やしたいです。

というわけで思いつくままのメモ〜!

こちらは2023年に作った初めての同人誌「或日のこと」内で登場させた歯磨粉。

本郷にあった洋品店「かねやす」で実際に売られていた人気商品「乳香散」です。

パッケージは私が探した範囲では確認できず、同時代の歯磨粉を調べると紙袋に入っているようだったので想像して描きました。

歯ブラシが一般的に普及するのはもう少し後のことなので、「房楊枝」を使っています。房楊枝は毎日使い捨てが粋らしい。

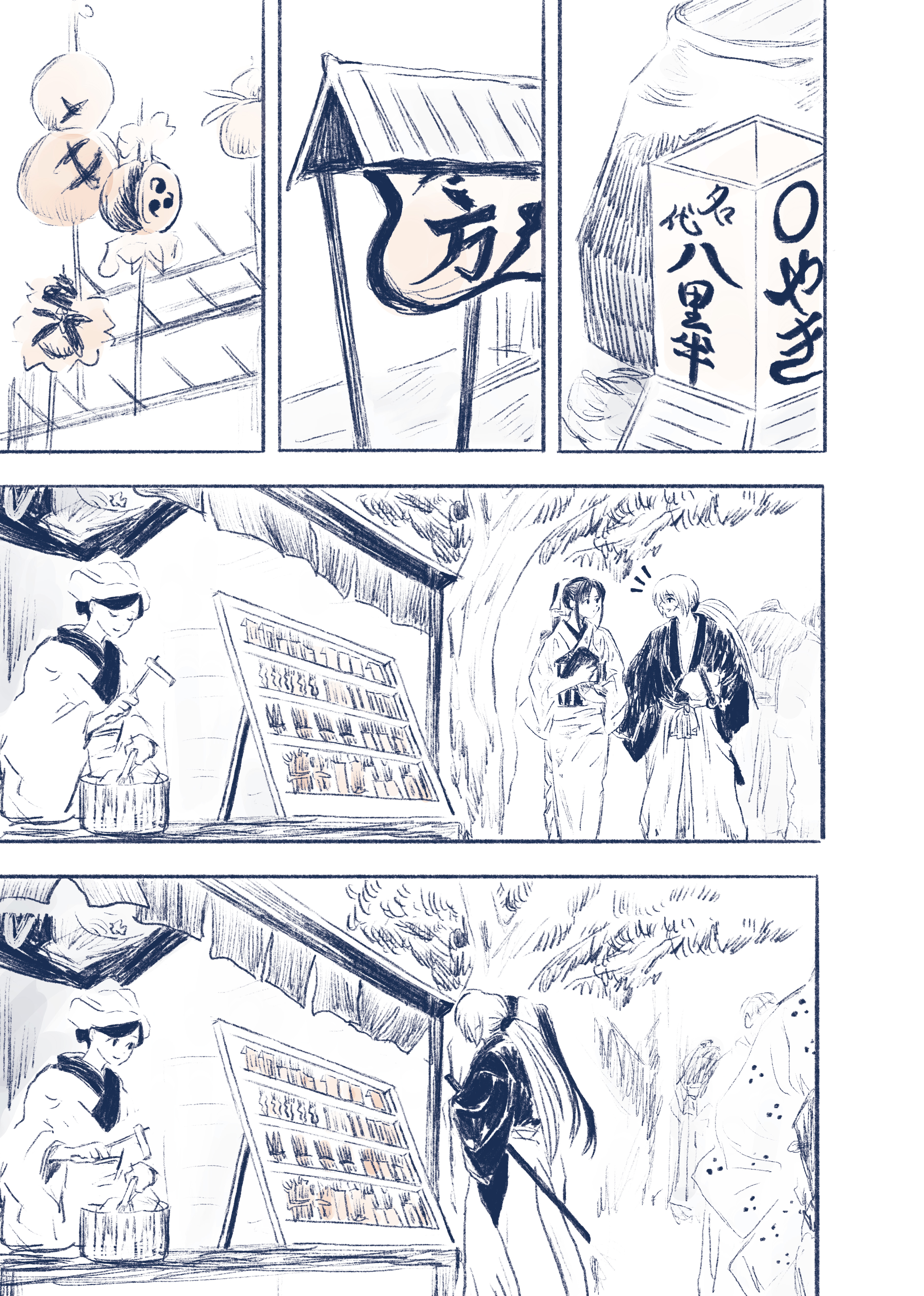

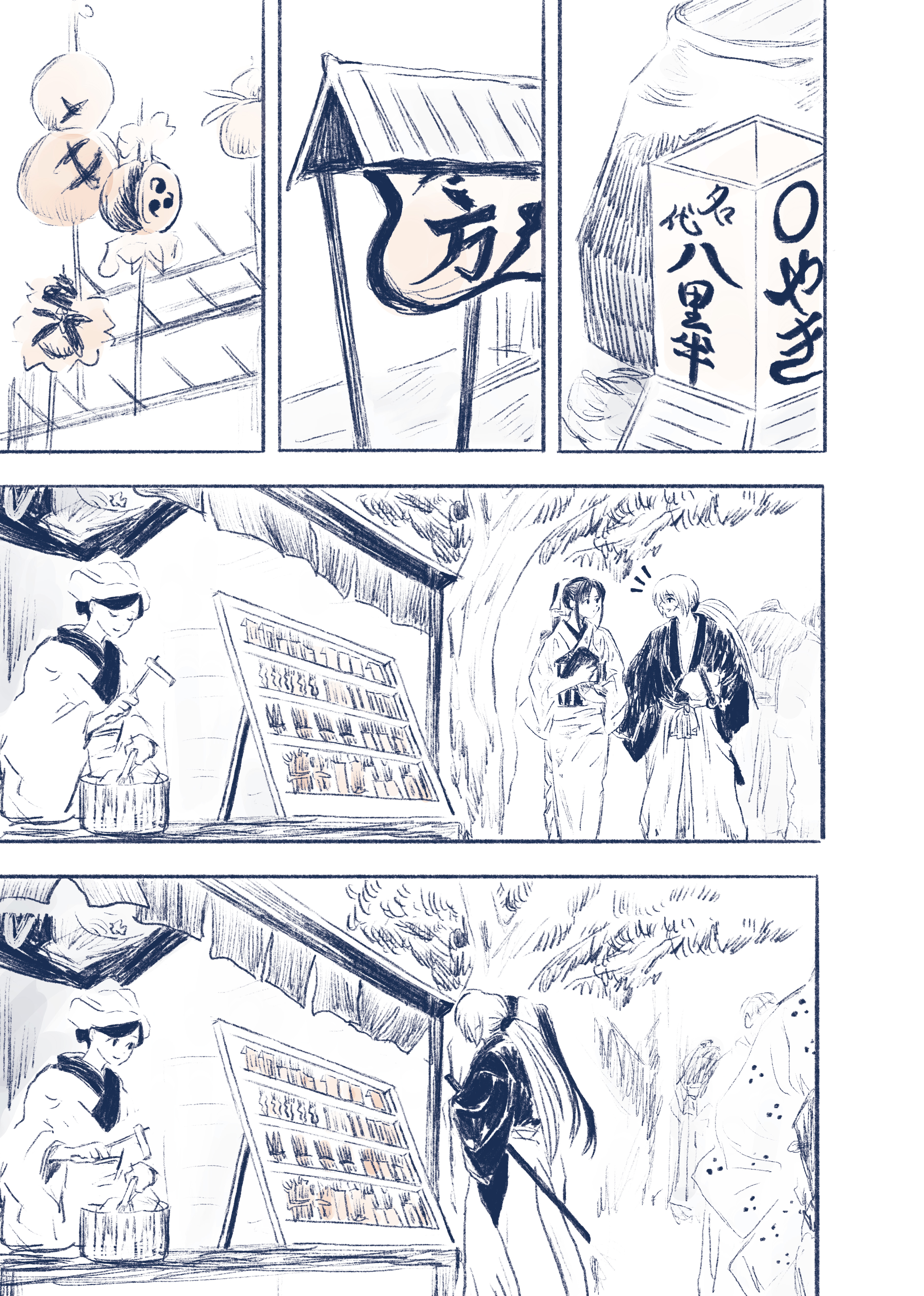

また、街に出た二人が房楊枝を買う場面が下記です。

店にいる女性は房楊枝を作っているところです。

(ちなみに上段は焼き芋、原作第二幕の背景内に登場する看板、飴細工)

こういうのもっと集めていきたい。

#生活採集 #暮らしの商店

明治初期の文化風俗、生活採集をしたくてこのページを作ったのですが、しっかり記事をまとめようとすると二の足を踏みがちなのでもっと気楽な投稿を増やしたいです。

というわけで思いつくままのメモ〜!

こちらは2023年に作った初めての同人誌「或日のこと」内で登場させた歯磨粉。

本郷にあった洋品店「かねやす」で実際に売られていた人気商品「乳香散」です。

パッケージは私が探した範囲では確認できず、同時代の歯磨粉を調べると紙袋に入っているようだったので想像して描きました。

歯ブラシが一般的に普及するのはもう少し後のことなので、「房楊枝」を使っています。房楊枝は毎日使い捨てが粋らしい。

また、街に出た二人が房楊枝を買う場面が下記です。

店にいる女性は房楊枝を作っているところです。

(ちなみに上段は焼き芋、原作第二幕の背景内に登場する看板、飴細工)

こういうのもっと集めていきたい。

#生活採集 #暮らしの商店

2024年4月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

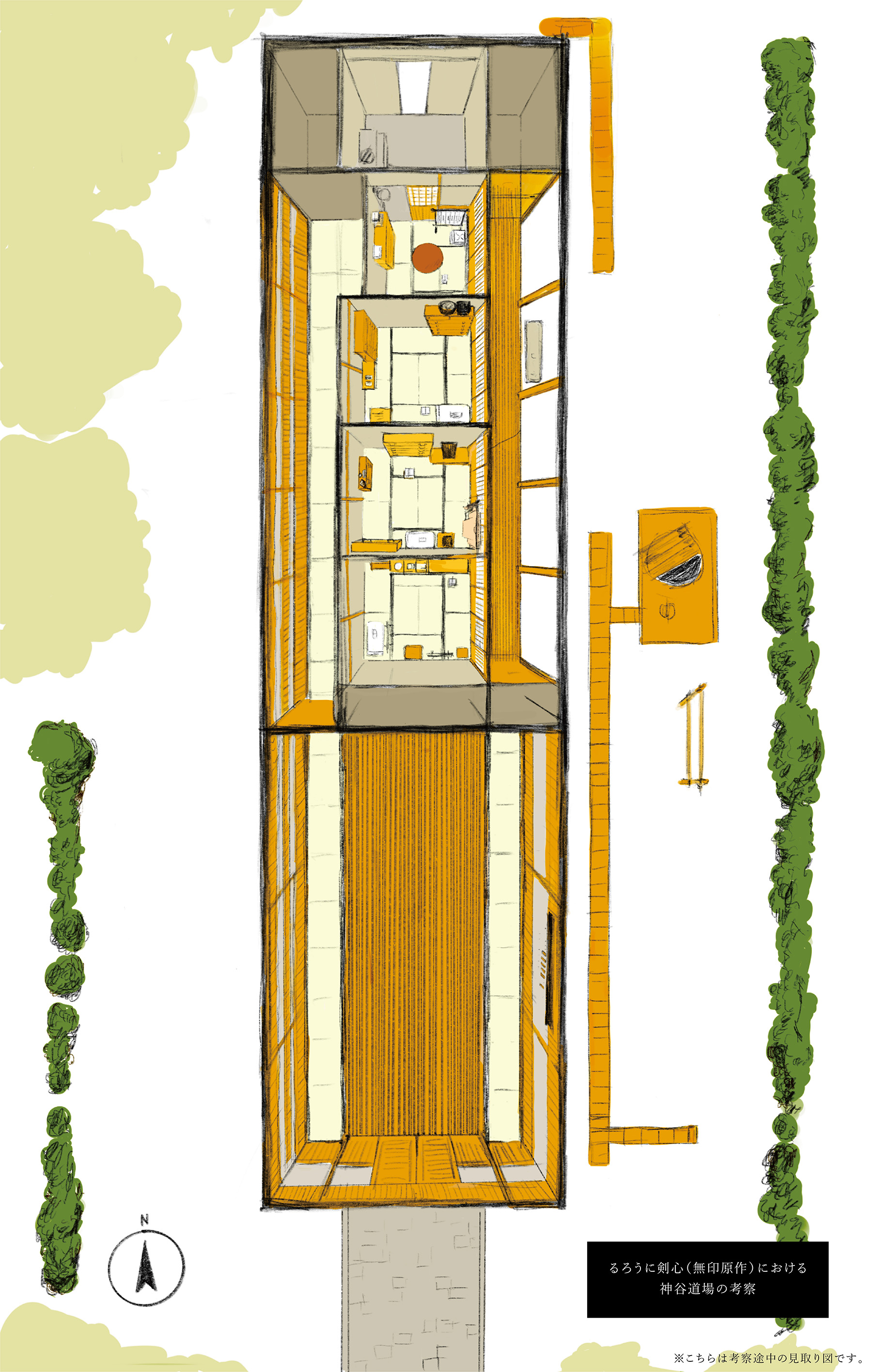

神谷道場見取り図考察

仮に、道場へ続く正面の門を南側、台所を北側としてみた時、それぞれの位置関係を考察してみる。

#原作情報整理 #神谷道場 #建築

今までいろんな媒体でそれぞれの形を見せてきた神谷道場。

全てがマルチバースであり全てのキャラクターを似て非なる魂と認識しているのと同じで、私は全ての神谷道場も別建築物だと考えています。

その中でも特に無印原作全28巻における蜃気楼のような捉え所のない神谷道場が本当に本当に大好きだ!たぶん設定をちゃんと作っていないがゆえに毎回描写が変わるけどそんなところも含めて好きすぎるので、下記は見取り図を作るにあたって原作描写を拾っていった、というだけの資料です。

存在することは確実な風呂はこの辺りかな〜とか、ここにはこういうものがあってもいいな〜みたいな個人的な希望をこの段階では一旦できる限り除いたものになります。

※ここに抜き出したのは原作の一部であり全てではありません※

※これを元になるべくニュートラルな状態の無印原作神谷道場を考えてみたのが上記の間取り図です※

※あまりにも毎回変わるのでニュートラルな状態も難しいけど家具の位置を比較的満遍なく拾ってるつもり※

※今後もっと更新していきたい※

[1巻1幕17ページ]

道場北側に神棚と刀掛け。東側に「神谷活心流」とその下に門人札。

この時点では道場右奥の扉が存在しない。

[1巻6幕148〜149ページ]

居室から出て東側の縁側を歩き道場から出て左之助を迎える剣心。

[2巻11幕93ページ]

縁側で寝ている薫の背後に裏口。

[2巻15幕170〜180]

便所の位置が縁側の南側突き当たり(道場側)にある。(のちに、この時点では描かれていなかった道場右奥の扉とは繋がっている?移動した?)

[3巻17幕29〜32ページ]

剣心と恵が話している部屋は井戸の目の前。薫の背後にもう一つ部屋が見えることから道場から2番目。しかし32ページでは道場に一番近い部屋の前に剣心がいる。

[3巻20幕87〜90ページ]

薫に殴られた剣心が倒れているそばに箱形と丸型の何か入れ物。

ちゃぶ台の形も確認できる。

左之助が「寝間を借りる」という発言。

[5巻38幕161ページ]

道場左奥の扉からおむすびを持ってくる剣心。背後の廊下は畳廊下。

扉は引き戸。

[8巻60幕49〜60ページ]

薫の部屋。南側に襖。

[18巻152幕70ページ]

庭に敷かれた木の板が北側の方まで伸びている。

またこのコマでは縁側の床が奥まで伸びている。北側の縁側の突き当たりに扉がありそうに見える。

[18巻156幕157〜159ページ]

おそらく剣心の部屋だが文机や硯などが確認できる。文机のしたや箪笥の上に箱状の小物入れ?

布団、箪笥、薫が入ってきたときに剣心左之助の背後には襖があることなどからこの時の襖の位置は西側と推測できる。8畳であることが確認できる。

[18巻156幕162ページ]

薫の部屋。衣紋掛けの位置は東側。

[18巻156幕163ページ]

道場右奥の引き戸がここで確認できる。

[18巻157幕169ページ]

道場右奥の扉から閉め出される剣心。引き戸の外には樽などの荷物。

扉は2巻の便所の描写とは異なり2枚分の広さがある。道場側から見た時も扉は一枚分(165ページ)。

[19巻164幕124ページ]

追憶を語るときの縁側。井戸と沓脱石の位置が大きく変わっている。

[20巻171幕64ページ]

小休止。左之助の背後、北側の縁側突き当たりに扉がある。

[20巻171幕65ページ]

小休止。燕が土間と居室の間に座っている。竈の位置は台所西側。ここを見ると居室は6畳に見え、台所の西側が居室よりも出ているいるようにも見える。竈の横、居室側には棚がある。弥彦と左之助の位置が途中で変わるが弥彦の背後には襖がある(おそらく南側)。

[21巻180幕53ページ]

薫の部屋。8畳であることの確認。部屋の北西側に箪笥。

[21巻182幕94ページ]

道場右奥の扉から出ていく剣心

[21巻184幕141ページ]

神谷道場の道場部分全景。道場西側には田んぼ。

[22巻189幕48ページ]

神谷道場の目の前のお屋敷。

[24巻209幕45〜48ページ]

操が薫の位牌を見る場面。おそらく位牌の位置は部屋の南側。ここにも箪笥。北側は襖になっている。

[28巻251幕63ページ]

沓脱石は二つ目の部屋の前にある。

[28巻252幕94ページ]

剣心が薫の部屋を訪れた時、縁側の柱が3本目の位置にいる。

その前のページで薫の背後に箪笥と鏡台。

[28巻254幕181ページ]

井戸よりも道場側に物干し竿(253幕で同じ物干し竿の形状が確認できる)

[28巻253幕100〜103ページ]

蒼紫と剣心の茶の湯は部屋の内装から剣心の居室で行われているように見える。103ページの出てきた位置を考えると道場側から三つ目の部屋で行われているように見える。

沓脱石は三つ目の部屋の前にある。

畳む

令和版アニメ「るろうに剣心」の1stOPの途中で瓦斯燈が登場します。

瓦斯燈と言うモチーフはキネマ版でも登場し印象的に使われており、私はキネマ版のあの一連のシーンも大好きです。

瓦斯燈を見るたびに、文明開化の象徴でもある瓦斯燈のその『光と影』をもっと見つめていたいと思いを馳せ、瓦斯燈のともる風景にとても胸がギュッとなるような感覚をいつも受けます。

ここでは深く触れませんが光があれば影があるのでそのあたりもいつか自分の考えをまとめられたな〜。

1stOPの途中で登場する瓦斯燈は検索する限り小平のガスミュージアムの瓦斯燈をモチーフに描いているのではないかと考え、過日、ガスミュージアムまで見に行ってきました。ガスミュージアムさんはこれまでのガスの歴史や暮らしの中のガスについても色々学べるめちゃくちゃ面白いミュージアムなのでぜひ行ける方は立ち寄ってみてください!

企画展も随時開催しているようで、私が訪れた時は「井上安治生誕160年記念 ガス燈ともる東京風景」がやっていて、大好きな井上安治の作品をたくさん見ることができてよかったです。

こちらのガスミュージアムさんに行ってみて初めて理解したのは

・アニメで描写されているものと似ている!と思ったガスミュージアムの瓦斯燈はイギリスのウェストミンスター寺院の瓦斯燈の復元であり、明治11年時点では日本に入ってきてはいないものだと言うこと。

・明治11年時点での瓦斯燈は裸火の瓦斯燈(蝙蝠翼型or魚尾型)になる。炎の色は赤黄色でちょっとした風でも揺らめく。上記のイギリスのウェストミンスター寺院の瓦斯燈はガスマントルと言う型で、オーストリアのウエルスバッハが明治19年に発明したもの。裸火の瓦斯燈と比べ明るさも5倍になり明治34年頃から国産化。明治40年頃には下向きマントルの登場で性能が増した。アニメで描かれているのはこの下向きマントルの形のもの。

思うのはアニメスタッフの方々はそこまでシビアには調査せずに色々な瓦斯燈の資料からこの形を華やかさなどの点から選んで(時代考証の細部はさておき)明治の文明開化を象徴するアイコンの一つとして描写したのかな、という想像です。

私個人的には時代考証を最優先するよりもゆるく楽しく作品の描写に合わせていく方が好みではあるのでその辺りはどちらでも良いなという感想です(例えばちゃぶ台は明治11年時点では普及していないはずだが原作ではちゃぶ台描写がある。私は”時代考証的に正しい”箱膳も良いけども、それよりもちゃぶ台を囲む剣心組が大好き)。

時代考証はさておき、実際に瓦斯燈を眺めることができて、瓦斯燈をOPに描写してくれてめちゃくちゃ嬉しい〜〜!という気持ちがさらに増しました。

話は明治初期の瓦斯燈に戻ります。

東京に初めて瓦斯燈がついたのは明治7年のことです(ちなみに明治4年に大阪造幣局の敷地の内外に瓦斯燈が設置されたり、明治五年には横浜に瓦斯燈が設置されたりしている)。

高島嘉右衛門とフランスの技術者プレグランの指導のもと、金杉橋から京橋にかけて85基設置されました。それが明治11年時点では356基まで増えます。

また、明治11年に新装開店となった劇場・新富座には舞台・客席に270灯の瓦斯燈が整備され東京で初めて夜間興行が許可されたそうです。この新装開店日は明治11年6月7日なのでちょうど剣心たちは京都にいる時ですね。

ちなみにこの新富座で明治12年にウエルノン一座を招いて上演した「漂流奇譚西洋劇」では河鍋暁斎と月岡芳年などが競作して行燈絵を描いています。

この新富座では看板の上に花ガスが灯されていたようです。花ガスとは炎色反応を利用したガスのネオンサインのようなもの。花や文字などを形づくり広告宣伝目的の看板などにも炎が使われていたとのこと。

私が行った日は実際に花ガスに火を灯す実演も行われていました!こちらは菊の形の花ガス。

※新富座では「新富座」という文字を形づくって火をともしていた模様。

明治時代に描かれた絵などを見ると瓦斯燈は時代の変化のシンボルの一つとして非常に存在感があったのだろうと思いを馳せてしまいます。幕末から明治初期にかけては世情も物騒だったこともあって夜間に出歩くことなんてとんでもない!という感じだったみたいですが、瓦斯燈の登場で夜の街がだいぶ明るくなったようです。生活の風景も瓦斯燈の登場によって大きく変化していきました。

※同人サイトから直接リンクを貼るのがなんとなく憚られるためhを抜いています。ご自身でコピペの上、hを足してアクセスしてください。

▶︎ガスミュージアム

ttps://www.gasmuseum.jp

#瓦斯燈 #生活採集

余談だけど下記はアニメの他のネタもと?かな??というメモ。

▶︎そのあと流れる映像、警視庁っぽい。こちらも明治後期〜大正前期の画像を参考にしているのでは。下記のリンク先参照。(このまちアーカイブスよく資料で拝見させてもらうけどめっちゃいい)

ttps://smtrc.jp/town-archives/city/hibiya/p04.html

▶︎次が明治初期の銀座のシンボルだった京屋時計店銀座支店をモチーフに描かれた井上安治画の多色木版摺っぽい??ここで鳩が飛んでるのもよすぎる〜!時の流れと平和の象徴!

▶︎川蒸気船・通運丸はこちらの錦絵を同じ構図でモチーフにしてることが分かる!両国橋なんだ〜!とってもいい〜

ttp://www.lmuse.or.jp/collection/gallery/nishikie/06.html

▶︎そして新橋ステンションは歌川広重<三代>画の錦絵を参考にしてそうと思ったんだけどどうだろう??

ttps://www.library.metro.tokyo.lg.jp/collection/features/digital_showcase/015/10/畳む