鬼太郎茶屋さんの新店舗地が決まったようでよかった〜。また何度でも遊びに行くよ〜。

居酒屋の文化史についての本を読んでいるんですけど、抜刀斎と巴が出会った「酒処なぐら」についての解像度が少しだけ上がる気がします。同時に明治時代の貧民街についての本も並行して読んでいて、隈さんに想いを馳せている。 #る

うぉーん!墓場鬼太郎シリーズをこれから10/4に向けて順次全話無料公開していくようです…!それぞれ12日間の限定公開らしいですがこれも多くの人に見てほしい😭

まず今日は第1話&第2話です、ぜひ!!

→公開終了しました!

まず今日は第1話&第2話です、ぜひ!!

→公開終了しました!

誰に響くか分からないし例え誰にも響かなかったとしても、自分自身が心から欲しい本になりそうな気配がようやく立ち込めてきて気持ちは非常に盛り上がってきている。まずは何より自分自身のために描く。そんな本を誰かが手に取ってくれる未来を想像すると心が嬉しさで泡立ちます。

手帖の方にも書いたけど、PV見た時の自分の反応を鑑みるに本気で10/3までに原稿終わらせないと何もかも破綻して意識朦朧情緒不安定になりそうで怖い。がんばる。

坂本慎太郎さんのインタビューの中で語られる「おかしみと悲しみのさじ加減」「素朴な感じと切なさ、はかなさを含んだ明るい感じ、ほの明るさみたいなのが好み」って、もう、やっぱりすさまじく私の好きな部分の言語化としてしっくりくる言葉選びだ。

「おかしみと悲しみ」「ほの明るさ」がだいすきなんです。

https://www.chunichi.co.jp/article/94455...

「おかしみと悲しみ」「ほの明るさ」がだいすきなんです。

https://www.chunichi.co.jp/article/94455...

オモコロラジオイベントのアーカイブ見てるけど面白い。ラジオ番組が大集合してるの楽しいな〜!

以前赤坂サカスでやってたTBSラジオのラジフェスに行ってめちゃくちゃ楽しかったのを思い出した。

以前赤坂サカスでやってたTBSラジオのラジフェスに行ってめちゃくちゃ楽しかったのを思い出した。

はやみねかおる公式ファンクラブ「赤い夢学園」開校おめでとうございます!㊗️無事私も入学できてうれしい気持ちでいっぱいです。

東海道徒歩旅、日本橋〜三条大橋まで歩いたら帰りは大阪〜横浜を船で帰りたい(そのあと新橋まで電車)と思ってたけど、そんな便はなさそう、、???どう考えても疲労困憊で新幹線で帰る方が楽だから体力的にはありがたいけれども!明治時代の船旅についてももっと詳しく調べたい〜。 #る

東海道を踏破するために本とか個人ブログとかをちょこちょこ読んでるんだけど早く出発したくなってくる。

はやみねかおる公式ファンクラブ「赤い夢学園」オンライン学校説明会のアーカイブを見る!

身体にもエネルギー溜まったって昨日書いたけど普通に全身バキバキなのでストレッチの大切さを思う。東海道を徒歩で行く旅をするならもっと歩くんだからストレッチとウォーキングを今からもっと習慣にしないと。

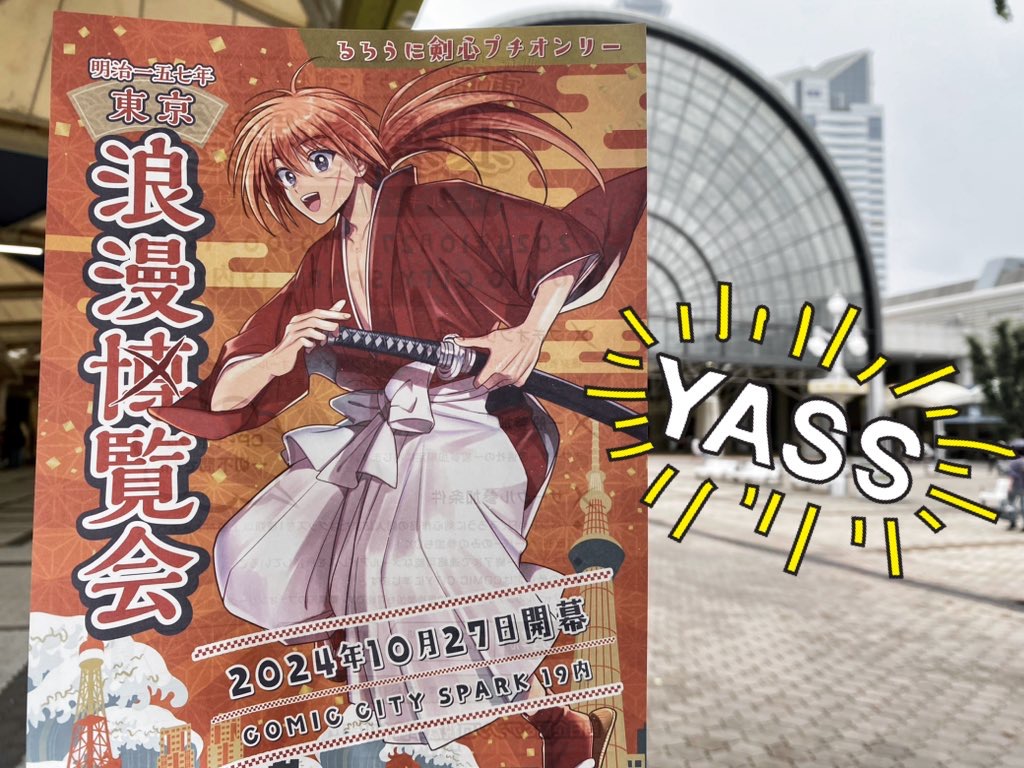

るろ剣展グッズ情報第2段で発表された粗品のタオル、神谷道場や葵屋が実際に粗品で配ったかもと思えるのがめちゃくちゃ良い。銭湯に行く時に持って行こ〜♨️